![[^]](icons/top.gif)

Vorbemerkungen

Als ich das erste Mal von der N-Maschine hörte, war ich

zunächst fasziniert, daß es so einfach möglich

sein sollte, einen "over unity"-Effekt zu erreichen.

Nach einem ersten "Küchentischexperiment" und dem

Studium diverser Quellen kamen mir verschiedene

Möglichkeiten in den Sinn um die Echtheit des Effektes und

die behauptete Rückwirkungsfreiheit zu überprüfen.

Dazu sollte zunächst eine N-Maschine aufgebaut und der

Effekt qualitativ erfaßt werden. Der Aufbau

müßte dann mechanisch und elektrisch optimiert und mit

einer entsprechenden Meßwerterfassung verbunden werden.

Zwei grundlegende Fragen wären dann

zu klären:

- Ensteht die Spannung an der

Leiterscheibe auch dann, wenn keinerlei feststehende Teile

mehr im Spiel sind (insbesondere die Abnehmerkontakte!)?

- Trifft, unabhängig von

der Antwort auf die erste Frage, die Behauptung von der

Rückwirkungsfreiheit zu?

Wenn die Antwort auf beide Fragen negativ ist, dann bedeutet

das, daß der N-Effekt kein echter Effekt ist, sondern ein

Trugschluß. Ist aber die Antwort auf nur eine der beiden

Fragen positiv, dann wäre eine gründliche Untersuchung

angebracht, denn dann liegt hier ein physikalisches Phänomen

vor, das der Theorie des Elektromagnetismus

zuwiderläuft.

Ich habe den Aufbau der N-Maschine im

Herbst des Jahres 1995 begonnen.

![[^]](icons/top.gif)

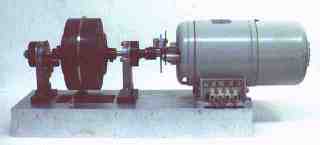

Mechanischer Aufbau

Ich habe mich

aus Material- und Kostengründen dafür entschieden, den

klassischen Aufbau dePalmas zunächst zu übernehmen. Als

Antrieb dient ein Gleichstrommotor 24V/25W mit Feldwicklung und

maximal 3000 U min-1. Die Permanentmagneten sind

Ringmagneten aus Bariumferrit, axial polarisiert (Fehrenkemper

Magnetsysteme, Maße siehe Zeichnung). Für die

Leiterscheibe verwende ich momentan 3 mm starkes Messing,

allerdings ist das eine Notlösung, da mir Cu-Blech mit einer

Stärke zwischen 3 und 5 mm nicht zur Verfügung stand.

Das Rotorpaket ist mit Zentrierstücken auf einer Stahlwelle

(Durchmesser 7 mm) befestigt, die mit der Leiterscheibe weich

verlötet ist. Die Welle ist kugelgelagert und mit der

Antriebswelle starr über einen Flansch gekoppelt. Die

gesamte Anordnung ist auf Al-U-Profil 50 x 120 x 4 mm aufgebaut.

Die Abnahme der Spannung erfolgt bei diesem ersten Aufbau

über Schleifkohlen mit einer Kontaktfläche von 3 x 7

mm, jeweils an der Stirnfläche der Leiterscheibe und direkt

an der Welle. Mit einem Optokoppler (Schlitzkoppler) wird ein

Drehzahlsensor realisiert, die Blende dafür ist direkt auf

der Motorachse befestigt. Die Elektronik des Sensors ist für

den Anschluß an eine RS232-Schnittstelle ausgelegt. Die

Anschlüsse des Motors und der Schleifkohlen sind auf

4-mm-Buchsen geführt, die isoliert auf das Al-Profil

montiert sind. Ich habe mich

aus Material- und Kostengründen dafür entschieden, den

klassischen Aufbau dePalmas zunächst zu übernehmen. Als

Antrieb dient ein Gleichstrommotor 24V/25W mit Feldwicklung und

maximal 3000 U min-1. Die Permanentmagneten sind

Ringmagneten aus Bariumferrit, axial polarisiert (Fehrenkemper

Magnetsysteme, Maße siehe Zeichnung). Für die

Leiterscheibe verwende ich momentan 3 mm starkes Messing,

allerdings ist das eine Notlösung, da mir Cu-Blech mit einer

Stärke zwischen 3 und 5 mm nicht zur Verfügung stand.

Das Rotorpaket ist mit Zentrierstücken auf einer Stahlwelle

(Durchmesser 7 mm) befestigt, die mit der Leiterscheibe weich

verlötet ist. Die Welle ist kugelgelagert und mit der

Antriebswelle starr über einen Flansch gekoppelt. Die

gesamte Anordnung ist auf Al-U-Profil 50 x 120 x 4 mm aufgebaut.

Die Abnahme der Spannung erfolgt bei diesem ersten Aufbau

über Schleifkohlen mit einer Kontaktfläche von 3 x 7

mm, jeweils an der Stirnfläche der Leiterscheibe und direkt

an der Welle. Mit einem Optokoppler (Schlitzkoppler) wird ein

Drehzahlsensor realisiert, die Blende dafür ist direkt auf

der Motorachse befestigt. Die Elektronik des Sensors ist für

den Anschluß an eine RS232-Schnittstelle ausgelegt. Die

Anschlüsse des Motors und der Schleifkohlen sind auf

4-mm-Buchsen geführt, die isoliert auf das Al-Profil

montiert sind.

Der Aufbau ist in dieser Form

vorerst nur für den qualitativen Nachweis geeignet, evtl.

noch für die Aufnahme einiger Meßreihen. Für

Messungen unter Belastung, wie z.B. der Test der

Rückwirkungsfreiheit sind folgende Änderungen

nötig:

- Vergrößerung der Kontaktfläche

- Verwenden eines Materials mit geringerem spezifischen Widerstand für die Leiterscheibe (vorzugsweise Cu)

- eventuell Einsatz eines Joches, um den magnetischen Fluß zu verstärken

- Erhöhung der Drehzahl

Für den, der sich das ganze

noch genauer betrachten möchte, gibt es hier noch ein paar

Bilder dieser 1.Variante und die Schaltung des Sensors. Die Aufnahmen

wurden noch vor dem Einbau der Drehzahlmeßelektronik gemacht,

deswegen ist die Buchse für die V24-Schnittstelle noch nicht

mit drauf.

![[^]](icons/top.gif)

27.12.1996: Ein erster Test

Nachdem ich langezeit verhindert war, bin ich nun kurz vor

Ende des Jahres 1996 noch zur Fertigstellung der Elektronik und

der Software für die Messungen gekommen. Trotzdem ich mir

relativ klar darüber war, daß die Maschine bei weitem

nicht das Optimum darstellte, machte ich am 27.12.96, 11:00 einen

Probelauf. Das Ergebnis war, wie erwartet, etwas mager:

Bei 3000 U min-1 lieferte das oben

beschriebene 1. Modell eine Leerlaufspannung von 39 mV. Eine

Strom- und Leistungsmessung erübrigte sich bei dem

gegenwärtigen Aufbau wegen der für die geringe Spannung

zu großen Übergangswiderstände. Bei der Spannung

als Funktion der Drehzahl zeigte sich, wie erwartet, ein linearer

Verlauf.

| Drehzahl (U min-1) |

Spannung (mV) |

0

1000

2000

3000 |

0

13

26

39 |

|

|

Da bei der Leerlaufspannung Übergangs- und

Innenwiderstände keine große Rolle spielen, scheint es

fast so, als ob dies das Maximum ist, das ich mit meinen Magneten

und der angegebenen Drehzahl erreichen kann. Falls nicht das

Material der Scheibe einen Rolle spielt, verhelfen mir

wahrscheinlich nur stärkere Magneten bzw. eine höhere

Drehzahl zu einer höheren Spannung.

Um den Einfluß der Feldstärke

auf die Spannung zu testen, habe ich die äußeren beiden

Magneten des Rotorpaketes entfernt. Ein Testlauf ergab, daß

die Spannung bei 3000 U min-1 in dieser Konfiguration nur 24 mV

erreicht. Zieht man in Betracht, daß sich die Stärke

des Feldes, das die Scheibe durchflutet, nicht genau halbiert,

wenn das Rotorpaket anstelle von 4 Magneten nur 2 enthält,

kann man zu dem Schluß kommen, daß sich die Spannung

proportional zur Feldstärke verhält. Für genauere

Messungen fehlt mir allerdings die Ausrüstung.

Hinsichtlich weiterer Messung sind, wie ich schon weiter oben

schrieb, Verbesserung notwendig, damit verwertbare Ergebnisse

zustandekommen. Einige davon sind schon in Arbeit: Eine neue

Leiterscheibe ist fast fertig und Schleifkontakte mit wesentlich

größerer Kontaktfläche (250 statt 21

mm2) sind schon da, brauchen aber noch entsprechende

Halterungen. Ein Problem ist noch der

"Zentrumskontakt", also der an der Welle. Weiterhin

gefällt mir nicht, daß die Leiterscheibe in den

Innenraum der Ringmagneten hineinreicht und dort vom Magnetfeld

in entgegengesetzter Richtung wie zwischen den Magneten

durchflutet wird. Ich könnte mir vorstellen, daß dies

eine Verringerung der Spannung verursacht. Ein paar konstruktive

Probleme sind also in nächster Zeit zu lösen.

![[^]](icons/top.gif)

05.01.1997: Umbauten - Das zweite Modell

Nachdem der Effekt nun qualitativ nachgewiesen ist und ich

einen ersten Eindruck davon gewonnen habe, mache ich mich an den

Umbau des ersten Modells. Ich hatte weiter oben schon diverse

Unzulänglichkeiten aufgezählt, die genauere

Untersuchungen der Rückwirkung verhindern. Einige davon

werden in dieser neuen Variante meiner N-Maschine behoben. Dazu

gehören folgende Punkte:

- Die Kontaktfläche der Schleifkontakte wird

vergrößert: von 21 mm2 auf 250

mm2 pro Kontakt

- Die Leiterscheibe wird nicht mehr ins Innere der

Ringmagneten ragen

- Der innere Kontakt, der beim ersten Modell die Spannung

direkt an der Stahlwelle abgreift, bekommt durch das Cu-Rohr

eine größere Auflagefläche

- Das Material der Scheibe wird durch Kupfer ersetzt

Ob diese Umbauten eine Untersuchung der Rückwirkung

zulassen, wird sich allerdings erst nach der Fertigstellung und

einem neuen Testlauf herausstellen.Um eine Rückwirkung

messen zu können, müßte das Modell wenigstens

eine Leistung von 100 mW abgeben. Falls sich die Spannung durch

den Umbau nicht erhöht hat, ist dazu ein Strom von 2,65 A

notwendig. Ist der Innenwiderstand der Anordnung nicht niedrig

genug, hilft dann nur noch eine Erhöhung der Drehzahl, was

mit einem erneuten Umbau verbunden wäre.

![[^]](icons/top.gif)

08.03.1998: Schwierigkeiten

Mittlerweile ist mehr als ein

Jahr vergangen. Mehrmals wurde ich gefragt, ob sich an diesem

Projekt wiedermal was getan hat - und ich muß leider antworten:

Nein!

Zum einen liegt es daran, daß mir

mein Job kaum noch Zeit läßt und zum andern fehlen mir

auch einige Materialien für den Umbau des Modells. Ich habe

aber das Projekt nicht aus den Augen verloren und auch das

Interesse daran nicht. Es wird also auf alle Fälle eine

Fortsetzung geben...

![[^]](icons/top.gif)

14.04.2000: Relativbewegung ist notwendig!

Ich bin endlich wieder einmal dazugekommen, an dieser Sache

weiterzuarbeiten und einen mir sehr wichtigen Test durchzuführen.

Wie eingangs schon erwähnt, war

eine der Hauptfragen, ob die Spannung an der Leiterscheibe auch

ohne feststehende Abnehmerkontakte anliegt.

Diese Frage konnte ich nunmehr mit einem

eindeutigen Nein beantworten. Leider habe ich von dem

entsprechenden Aufbau kein Foto, die Beschreibung muß also

an dieser Stelle ausreichen: Ich habe einfach ein LCD-Panelmeter

mit einer Auflösung von 0,1 mV mit dem gesamten Rotorpaket

mitrotieren lassen und die Ablesung über ein Stroboskop

realisiert. Das Ergebnis war, wie ich auch erwartet habe,

negativ.

Schlußfolgerung: Die Spannung

entsteht offensichtlich in den Schleifkontakten selbst bzw.

wahrscheinlicher in dem Strompfad zwischen Zentrum und

Peripherie, wenn dieser gegenüber dem Magnetfeld bewegt

ist.

|

|

|

|

Die N-Maschine benötigt eine Relativbewegung zwischen

Leiterscheibe und Abnehmerkontakt, ansonsten entsteht keine

Spannung zwischen Zentrum und Peripherie der Leiterscheibe!

|

|

|

|

|

Damit dürfte die N-Maschine als "verkappte"

F-Maschine gelten, womit auch den Vermutungen hinsichtlich der

Rückwirkungsarmut oder sogar -freiheit der Boden entzogen

wird.

Gemessen habe ich dies allerdings noch

nicht. Schon der Vollständigkeit halber sollte also dieser Test

noch durchgeführt werden.

![[^]](icons/top.gif)

16.04.2001: Rotierender Strompfad

Ein Neuauflage des Versuchs vom 14.04.2001 soll nun endgültig

den Ursprung der Spannung klären. Das vorhandene Modell

wurde deshalb wie folgt umgebaut:

In die Leiterscheibe wurde im Abstand

von ca. 3 mm zur Außenkante ein umlaufender Spalt von ebenfalls ca. 3 mm

Breite gefräst, der mit isolierendem Epoxidharz ausgefüllt

wurde und mit dem Rest der Scheibe nur an einer Stelle leitend

verbunden ist. Damit ergibt sich zwangsläufig ein mit dem

System rotierender Strompfad, während die Bedigungen für den

Schleifkontakt unverändert bleiben.

Das Ergebnis bestätigte nicht nur den vorigen Versuch, sondern

stellt zugleich auch sicher, das die Quelle der Spannung - zumindest

zum Großteil - der gegenüber dem bewegten Magnetfeld des Rotors

stillstehende Leiter bzw. Strompfad) zwischen dem peripheren

Schleifkontakt und der Mittelachse ist.

|